Meslay-le-Vidame, c'est toute une histoire

Sur le territoire

-Publié le 28/04/2025

Patrimoine

Chaque mois, focus sur une commune de l'agglomération, en suivant l'ordre alphabétique. Découvrez le patrimoine, l'histoire, la mémoire de… Meslay-le-Vidame !

L’église Saint-Étienne

Exemple rare de style néo-classique, elle est l'une des plus intéressantes de la région. Contrairement à la quasi-totalité des édifices de Beauce, qui datent du Moyen Âge, elle est (re)bâtie au début du XIXe siècle (1810-1816), à l'initiative de Charles Henri Dambray, propriétaire du château et haut personnage de l'État : garde des Sceaux, président de la Chambre des pairs et membre du Conseil privé du Roi.

Il s'agit d'une version « miniature » d'un prototype monumental que l'on s'attendrait davantage à trouver au centre de Londres ou Berlin. Les plans proviennent de Nicolas Jacques Vestier, architecte départemental d'Eure-et-Loir depuis 1806, auquel on doit aussi l'aménagement remarquable de la rue des colonnes à Paris (1792-1794). Il s'est inspiré du modèle du temple grec de style dorique aux lignes épurées (VIe s. av. J.C.). Les fenêtres y ont été remplacées par des ouvertures surbaissées, sur le fronton principal et en partie supérieure des parois latérales.

Zooms

Le péristyle repose sur six colonnes massives, au profil pyramidal et non cannelées. Ce dessin (très) original démontre que l'architecte ne transpose pas le modèle antique, mais qu'il l'interprète avec plus de sobriété et de nouvelles solutions géométriques, se rapprochant ainsi de son contemporain, le visionnaire Claude Nicolas Ledoux (rotonde de la Villette à Paris, Saline royale d'Arc-et-Senans). On peut même parler d'expérimentation architecturale, comme on le dirait au XXe siècle d'une villa du Corbusier. L'architrave est ici décorée d'un motif appelé triglyphe, typique de l'art grec.

Le clocher est placé à l'arrière du bâtiment pour lui conserver sa silhouette de temple. Son étage inférieur, ainsi que l'arrière de l'église, utilisent le même modèle de pilastre.

Le château

Il forme un bel et vaste ensemble. Le corps principal date du début du XVIIIe siècle. La date de 1707, suggérée par les archives privées du château (aujourd'hui à Chartres) correspond au début des travaux, décidés par Jean-Baptiste IV Rouillé, comte de Meslay († 1715). L'architecture est d'ailleurs typique de cette période : deux niveaux plus combles, un 12 VOTREAGGLO # 140 Avril 2025 pavillon central très légèrement avancé dont les angles sont décorés de pilastres striés. Les éléments de modénature sont conçus en pierre blanche avec de rares motifs ornementaux (ainsi la porte côté jardin). Les frontons triangulaires ont été (re)sculptés vers 1880 par Carriès et Pézieux.

Les communs, situés à droite de la cour d'entrée, datent du XIXe siècle. Les deux petits pavillons hors œuvre, de chaque côté de la grille d'entrée, remontent au milieu du XVIIe siècle. Leurs assises, l'encadrement des fenêtres et les lucarnes du toit sont typiques du style Louis XIII. On découvre aussi deux tourelles d'angle, bâties en brique (XVIe siècle), très probablement des vestiges de l'enceinte de l'ancien château Renaissance qui était entouré de douves sèches, encore visibles sur ce seul côté.

La chapelle Sainte-Marie-Madeleine d'Andeville occupe l'emplacement d'une église paroissiale, disparue vers 1800. De style néo-gothique, elle a été bâtie en alternant les assises de calcaire blanc et les lits de briques. Le fin clocher hexagonal, déporté à l'arrière du bâtiment, est surmonté d'une croix en fer forgé - très probablement l'ancien calvaire - installé sur les lieux quelques décennies plus tôt.

Les statues de Zéphir et Cérès, figures mythologiques romaines, placées devant l'entrée du château, sont typiques des jardins à la française. L'orthographe des inscriptions suggère cependant qu'elles ont été réalisées en Italie, au cours du XIXe siècle.

L'allée des marronniers (plus de 550 mètres de long) perpétue un alignement arboré, autrefois plus long, que l'on observe sur des plans du XVIIIe siècle, disposé sur quatre rangs. Même interrompu par le terrain de football (!), endommagé par la tempête de 1999, comportant des éléments jeunes et rendu plus hétérogène par l'utilisation d'autres espèces, ce patrimoine végétal mérite le détour.

Mais aussi…

Le vieux moulin, aujourd'hui détruit, est encore visible sur les cartes postales des années 1900. Le colombier de la ferme du Gravier, située au nord du village, remonte probablement au XIXe siècle. Les mares sont nombreuses, dont celle d'Andeville. Le polissoir, déplacé près du château, date de l'époque néolithique. La croix de Meslay, sur une vieille colonne de pierre, occupe une petite place au nord du bourg.

Mémoire(s) : les seigneurs de Meslay, « vidames » de Chartres

Le nom des chevaliers seigneurs de Meslay nous est connu dès le Xe siècle, ce qui est exceptionnel : les archives mentionnent ainsi successivement Girouard († v. 928), Archambaut († v. 990), Renaud († v. 1030), Nivelon Ier (†1059), Foucher († 1087/95), Nivelon II († 1122 en croisade), Ursion Ier († 1143), Nivelon III († 1145), Hamelin († 1160), Ursion II († 1187), Nivelon IV († 1214) puis Ursion III († 1240), dont le fils Geoffroy Ier épouse (1215) Helissende de la Ferté-Vidame, héritière de la lignée des vidames de Chartres. Jusqu'en 1572 et la cession de la seigneurie à la famille d'Angennes, les seigneurs de Meslay sont donc aussi « vidames », c'est-à-dire les plus importants vassaux temporels de l'évêque de Chartres.

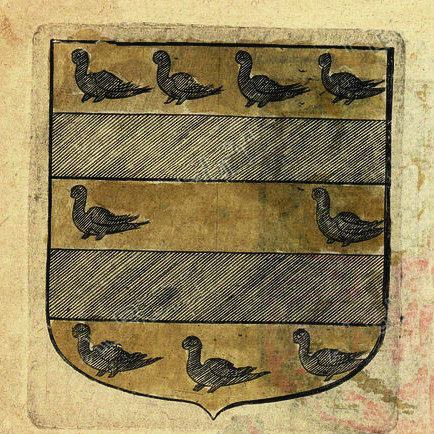

Tradition : le blason de la commune

Il a l'originalité de n'être pas une invention récente mais de représenter l'emblème historique (connu depuis le XIIIe siècle !) de la famille Meslay. On le décrit ainsi « D'or à deux fasces de sable [noir], accompagnées de neuf merlettes du même »

Abonnez-vous à nos newsletters

Pour recevoir l'actualité de la ville directement dans votre boîte mail.